塑料重點應用行業,“缺芯”之痛入侵,汽車要迎來停產?

已有人閱讀此文 - -

從去年開始,“芯片風波”愈演愈烈,一次次的供應告急宣示著這是一項真正卡脖子的技術:華為領先全球的麒麟系列芯片在9月15日之后就無法制造,Mate40系列也因此成為“絕唱”。

如今,這場風波已經從手機行業蔓延到汽車行業了。

媒體報道,12 月初,受芯片供應不足影響,上汽大眾從 12 月 4 日開始停產,一汽大眾也從本月初進入停產狀態。國產汽車企業比亞迪也傳出了類似的新聞。

有意思的是,大眾和比亞迪對因芯片短缺而停產的新聞回應態度大不相同。

大眾中國承認了芯片供應確實受到了影響,但也澄清了情況并沒有傳聞中嚴重,目前正在尋求解決辦法。

據《北京日報》報道,比亞迪方面表示公司本身具有芯片制造能力,目前不存在芯片短缺,更不存在因此導致的停產問題,目前全部車型正常生產。

重點來了,“具有芯片制造能力”,底氣很足。

這也說明提升國內汽車芯片自主能力,建立安全可控的芯片供應鏈,將成為本土車企下一步的頭等大事。

為什么會出現本次汽車芯片斷供的現象?

目前我國汽車制造商所用芯片基本都由國外壟斷,自主品牌車企尤其是高端車型對進口芯片的依賴程度較高。

此次汽車芯片短缺主要是由上游芯片企業受疫情影響陸續停產,歐洲著名車載半導體芯片廠商 ST 意法半導體公司罷工;日本 AKM(旭化成半導體)工廠發生火災,連燒91小時;東南亞芯片組裝工廠停工等多重因素導致,造成全球市場半導體缺貨嚴重。

其中,車載電子穩定程序系統ESP和智能發動機控制系統ECO是受到汽車芯片短缺影響最大的兩個模塊。

目前國內車企主要的供應商是大陸集團和博世兩家供應商,ESP和ECO則是許多高端車型的“標配”,受到芯片斷供影響的車企并不在少數。

智能汽車發展迅猛,車載芯片小眾市場升級為藍海

事實上,有業內統計數據顯示,汽車芯片在全球芯片產業中的需求占比僅為10%左右,其實是一個較小規模的市場。

隨著智能化和電動化的推進,汽車上各種新興科技,例如大熱的自動駕駛、電動新能源等都要依托于芯片來實現,整車產線將更加依賴芯片的供應。

車載芯片的供應鏈本就有些跟不上智能汽車的發展,外加今年受疫情因素影響,大量芯片產能向電子消費類轉移,導致車載芯片供應嚴重不足。

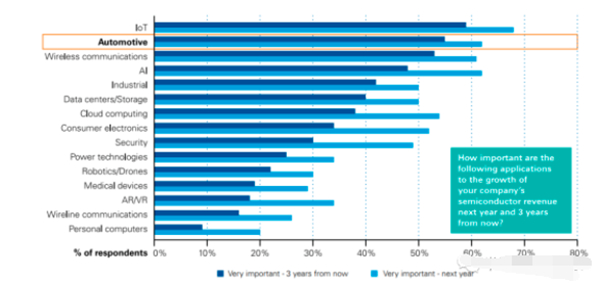

汽車領域未來會成為半導體行業的一塊大蛋糕。在2019年第14次畢馬威全球半導體高管調查中,半導體高管表示,汽車是未來幾年公司增長的第二重要應用,僅次于物聯網(loT),領先于無線通信應用。

電動智能互聯已是大勢所趨,大多數分析師都認為,到2030年,超過50%的汽車將實現某種形式的電氣化。而且,隨著汽車動力系統從傳統內燃機車轉向電動汽車,每輛車的半導體含量(按價值計算)增加了一倍,如分立半導體、復合半導體和傳感器的使用等等。

雖然level 5的自動駕駛大規模生產還遙遙無期,但level 4車將在未來兩到三年內出現在城市市場的商用車隊中。而這些車輛的半導體含量(按價值計算)將是沒有自動化的汽車的8到10倍。

汽車電子技術日益成熟對半導體行業的最明顯的影響將是需求的加速增長。汽車半導體器件主要包含MCU(車用微控制器)、功率半導體(IGBT、MOSFET等)、傳感器等等,而自動駕駛汽車所用的半導體器件還包含有ADAS、COMS圖像傳感器、AI主控、激光雷達、MEMS等一系列產品。

國內車規級半導體布局:各類玩家入局,多點開花

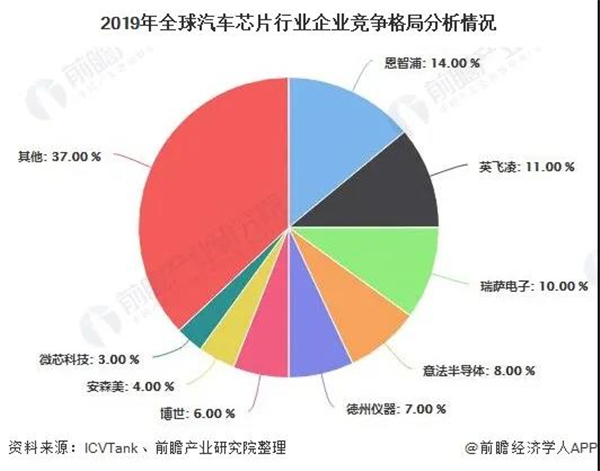

然而數據顯示,2019年全球汽車芯片市場規模約為475億美元,但我國自主品牌車企芯片產業規模不到150億元,約占全球的4.5%,而我國汽車產業規模占全球市場達30%以上。

如此看來,隨著汽車智能化升級,芯片將代替發動機成為未來汽車產業的“生死命門”。

據半導體行業觀察統計,國內廠商在車規級半導體領域的布局大致可以分為三大類:一是傳統半導體廠商和車企;二是初創或者新加入這個賽道的企業;三是通過并購整合切入汽車級半導體市場的企業。

硬氣回應“富裕著呢”的比亞迪就屬于第一類型,傳統車企大力投入資金實現自主研發。

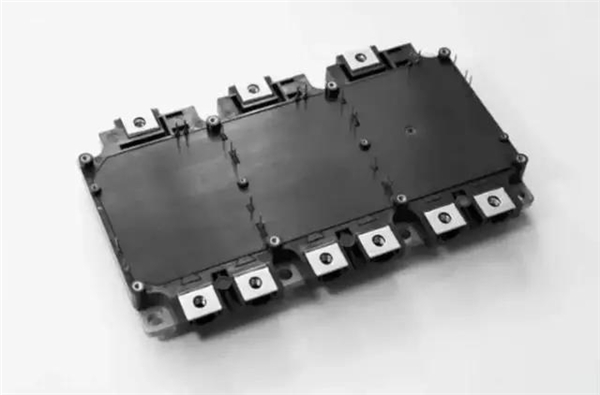

比亞迪自2005年便開始組建IGBT研發團隊,2009年推出首款車規級IGBT 1.0技術,2012年IGBT 2.0研發成功,2018年其推出的IGBT 4.0產品在電流輸出、綜合損耗及溫度循環壽命等許多關鍵指標上超越了英飛凌等主流企業的產品,產能達5萬片,并實現對外供應。此外,比亞迪正加碼對第三代半導體材料 SiC的研究,有望實現全面自主可控。

IGBT 4.0

據悉,2019 年比亞迪研發上的投入為 56.29 億元,同比增長 12.83%,是汽車行業研發投入最高的車企。這也是比亞迪能在新能源汽車市場領先的一個重要因素。

合作入局對于傳統車企也是謀變之道,例如:北汽產投與Imagination集團共同簽署協議,合資成立北京核芯達科技有限公司;吉利集團控股的億咖通科技與Arm中國合資建立了湖北芯擎科技,規劃建設車規級芯片及通訊模組的研發、測試及生產基地;上汽與英飛凌合資組建IGBT企業上汽英飛凌汽車功率半導體(上海)有限公司。

而在激光雷達、AI領域嶄露頭角的初創企業則是國產車規級半導體的重要創新驅動力。

隨著自動駕駛的落地,毫米波雷達、激光雷達(LiDAR)和攝像頭是自動駕駛汽車必備的傳感器。而中國部分公司也在汽車雷達領域嶄露頭角。

在CES 2020上,DJI大疆的子公司覽沃科技(Livox)發布了兩款激光雷達傳感器——Horizon和Tele-15,這兩款激光雷達專為 L3/L4 級自動駕駛而設計。

鐳神智能是全球唯一一家同時掌握了TOF時間飛行法、相位法、三角法和調頻連續波等四種測量原理的激光雷達公司,也是國內唯一一家自主研發出激光雷達專用16通道TIA芯片、激光雷達自動化及半自動化生產線、1550nm光纖激光器的激光雷達公司。

如果說激光雷達或毫米波雷達等傳感器是自動駕駛汽車的眼睛,AI主控芯片則是自動駕駛汽車的大腦。國內AI設計公司也是進入車用芯片市場的一股重要力量。

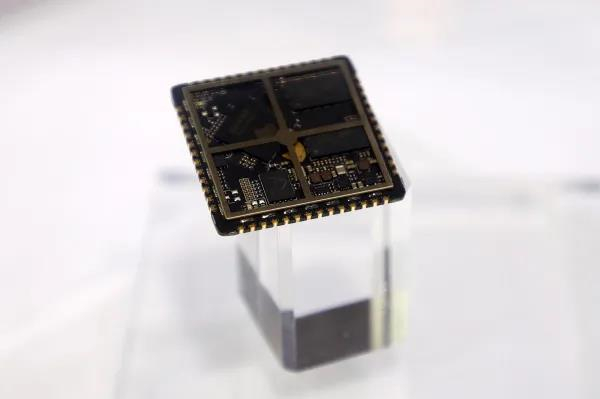

AI獨角獸地平線2017年年底發布第一代“征程”1.0處理器,面向智能駕駛;2018年推出征程2.0,并發布了基于征程2.0處理器架構的自動駕駛計算平臺Matrix1.0。在CES2020上,Matrix 首次公開亮相。相比上一代,Matrix 2在性能方面裝配有16TOPS的等效算力,而其功耗僅為原來的2/3。

截至2020年12月,地平線車規芯片出貨量達成100,000片。

第一代“征程”1.0處理器

說到AI芯片,百度開發的“昆侖”AI芯片,也可以適配于自動駕駛的Apollo系統。在2019年12月舉行的Apollo生態大會上,百度還發布了一款車規級芯片鴻鵠,針對語音技術領域的AI芯片,用于處理車內語音功能,可提升車載系統的語音交互流暢性。

除此之外,并購是企業成長的重要路線,縱觀國外大廠,無不都是由小到大,通過并購擴張切入新技術領域。在國內比較有代表性的是,聞泰收購安世,打入汽車功率半導體;韋爾股份收購豪威和思比科,進軍CMOS圖像傳感器;北京君正收購 ISSI,入局汽車級存儲芯片。四維圖新是收購杰發科技,投入車載MCU領域。而通過最近這幾家廠商的財報數據,可以看出這些并購整合都是很成功的,汽車級半導體自主可控的雛形漸顯。

最后,值得一提的是,華為在汽車行業已布局多年,其主要通過自研和外部投資兩條腿走路。自研最早可以追溯到2009年對車載模塊的開發,2013 年,華為宣布推出車載模塊 ME909T。2019 年1月,華為發布 5G 基帶芯片Balong 5000,據悉,Balong5000是全球首個支持V2X的多模芯片,未來可用于汽車端的車聯網、自動駕駛領域。

此次關于大眾、比亞迪的“缺芯”傳聞雖然并不嚴重,但也警示了業內汽車芯片的重要性,建立屬于自己的“芯片”供應鏈或將成為整車制造商的頭等大事。而比亞迪的硬氣回應也像一劑強心劑——即使起步晚,但無論是傳統芯片制造商還是一些初創企業,都在加大力度擴展技術和產品能力,必將大有可為。