煉能過剩逾億噸 煉廠需向“化工型”晉級

已有人閱讀此文 - -5月,全國成品油掀起降價潮,“兩桶油”旗下零售終端出現罕見降價,民營加油站被迫參戰。《每日經濟新聞》記者歷時一周赴山東調查,采訪數位成品油行業內人士后發現,此次降價潮的根本原因與國內煉油行業過剩、終端庫存富余有著極大的關系。此外,批零價差偏大,又為成品油降價提供了充足空間。

對于廣大車主來說,成品油降價無疑是個大利好,但這只是浮出海面的冰山一角,背后折射出的是我國地煉行業已經走入新的十字路口——銷售端話語權降低,借收購加油站來打通中下游又面臨著資金、審批等諸多門檻,出口又受到配額限制……對此,行業人士是如何規劃未來的呢?每經記者試圖通過這一組調查,來管窺成品油市場之一斑。

近年來我國原油進口“兩權”對非國營煉油企業逐步開放,地方煉油能力得到進一步釋放。截至2016年底,國家對22家地方煉廠發放了每年8193萬噸原油使用配額,地方煉廠開工率不斷提升,煉油市場競爭主體多元化趨勢更加明顯。同時,隨著國內成品油定價機制不斷完善,油品市場化進程逐步加快,地方煉廠憑借價格優勢和經營的靈活性,多方位拓展油品銷售渠道,成品油市場份額穩步提升,主營煉廠在此沖擊下市場份額不斷下滑,國內成品油市場競爭更加白熱化。

一方面是煉油能力不斷擴大,另一方面,我國成品油需求增速已經逐漸放緩。2016年我國成品油消費量28948萬噸,同比增長5.0%,其中汽油同比增長12.3%,柴油同比下降1.2%。

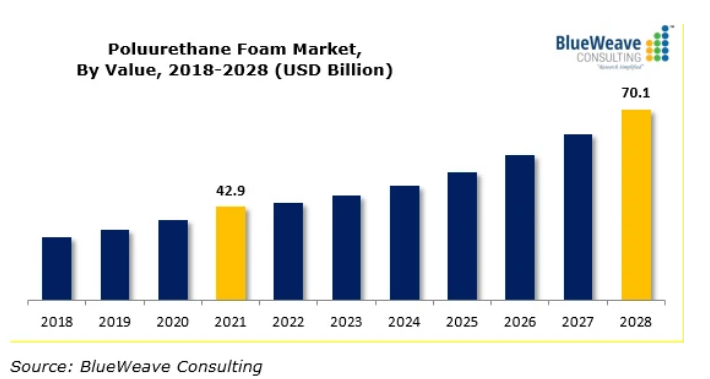

專家認為,我國成品油需求增速大幅放緩,但芳烴和烯烴等基礎有機化工原料仍大量短缺,呼吁煉油企業從“燃料型”向“化工型”轉型升級。

石油和化學工業規劃院副院長白頤說,按照全球煉油企業平均開工率83%計算,我國煉油產能過剩1億噸;若按照我國每年成品油消費量3.15億噸,65%的成品油收率和80%的開工率計算,合理配置煉油能力應為6.1億噸/年。而當前我國現有煉油能力達7.48億噸/年,過剩1.38億噸/年,我國煉油行業產能過剩率大約在13%-18%。

煉油產業的任務將從大量生產成品油逐步轉變為在滿足市場對高品質清潔油品需求的同時,盡可能提高烯烴、芳烴等基礎化工原料的產品比例,從而為下游高端新材料、專用化學品和精細化工產業發展提供更加優質的原料保障,進一步拓展煉化行業發展空間,并帶動整個行業的提質增效和轉型升級。

專家還提出,要加強我國化工新材料和高端專用化學品的研發和生產。白頤說,高端專用化學品的發展方向是高性能和環保。高端專用化學品約占專用化學品總量的30%,其中大約三分之一依靠進口。查詢化工原料性能就上-搜料網