“小薄膜”面前的科技強國夢

已有人閱讀此文 - -

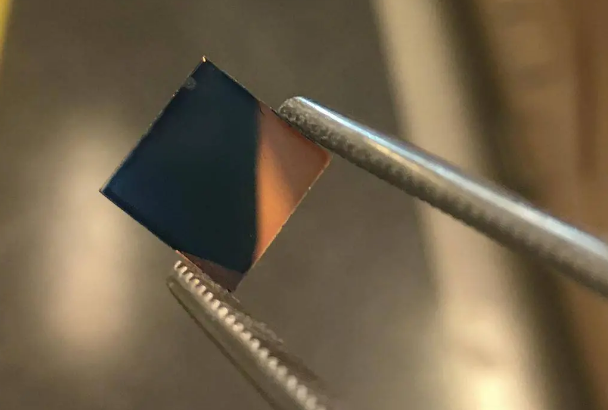

近日,新聞記者走入了金湖縣金北工業園區的淮安市科潤膜原材料有限責任公司工業廠房內,但見幾個職工已經生產制造一種相近保鮮袋的商品。不必小瞧這類“小塑料薄膜”,每平米價錢達到6000元。更不可以小覷的是,企業創始人楊大偉小小年紀,早已位居國家高新科技創業創新高層次人才之列。

一切都需要從頭說起。2006年,楊大偉從中國礦業大學應用化學與加工工藝技術專業畢業之后,趕到一家中央企業從業離子膜電除塵器設計方案工作中。他工作中發覺,離子膜電除塵器的全部電子器件基本上都能夠完成國內,唯有離子膜這一關鍵原材料100%依靠進口,并且價格比較貴。

很多人對“離子膜”很生疏,但它跟大家的日常生活卻密切相關,在氯堿工業、新材料行業等行業運用普遍,是無可取代的核心部件之一,但其技術引進率一直很低。

那時候,楊大偉22歲,剛報名參加工作中不上一年,做為揣著赤忱熱愛祖國的心的熱血男兒和初生牛犢不怕虎的年青人,順理成章造成了產品研發國內離子膜的念頭。敢想敢干,2008年楊大偉離職自主創業,跟一位原朋友和一位大學同學一同創立了北京市兆潤高新科技有限責任公司,投身于國內離子膜的產品研發當中。

殊不知,國家機構科技攻關幾十年也沒有取得成功的商品,豈可輕松就產品研發出去?

2009年年末,楊大偉和小伙伴們總算借助簡單的機器設備研制開發出一塊耳光大的離子膜。這僅僅半成品加工樣品,沒法開展現代化運用,而這時產品研發資產早已用得差不多了,小伙伴們一個接一個離開企業,只剩余他一個“胳膊擰不過大腿”。又歷經一年的苦熬,楊大偉總算將耳光大的離子膜制成了一平方米尺寸,這代表著早已能夠 資金投入現代化運用了。這時候,他干了一個決策,回家鄉佛山自主創業。因此,就擁有淮安市科潤膜原材料有限責任公司,這也是中國第一家技術專業以全氟離子膜產業發展為總體目標的加工廠。

發展僅僅一間小型加工廠,職工僅有他與爸爸兩人,關鍵生產制造規格型號為60厘米乘于60厘米的離子膜,供貨給中小型動力電池生產廠家。第一年賺了70余萬元,第二年賺了100余萬元,企業就是這樣活了出來。

存活解決問題了,做坊手工制做的“并發癥”卻日益突顯――產品品質難操縱。楊大偉意識到,必須尋找新的技術性和適用。他與廈大的一個精英團隊創建了合作關系,一同科學研究用流延法生產制造離子膜。三年時間、1000好幾個日夜,楊大偉和他的精英團隊組員實驗了1800好幾個秘方,均值一天就需要做2個秘方試驗。便是借助那樣苦熬“嘗試錯誤”,最后找到3個能夠 應用的秘方。

2014年,淮安市科潤膜原材料有限責任公司與廈大協作產品研發出國際性創新的“兩面輻射源全氟離子交換膜流延制膜分離技術”,設計方案生產制造出在我國第一套流延法離子膜生產流水線,運用該技術性和機械設備生產的“動力電池用高韌性復合型全氟離子交換膜”在光電催化及物理性能層面均做到或超出類似進口商品,彌補了中國空缺,擺脫了英國、日本大型企業在該行業的技術性壟斷性。

楊大偉說,自身堅持不懈來到今日,離不了政府部門緊要關頭的錦上添花。最煎熬的2014年,企業要開發設計生產流水線,又要產品研發商品,十分急需用錢。“那時候有一家韓國代理要買大家的專利權,要不是省廳六百萬元的高新科技科技成果轉化財政資金錦上添花,大家就把專利權賣出了。” 楊大偉說,恰好是這六百萬元讓他抵住工作壓力,把生產流水線建好啦。

現如今,楊大偉的企業已經是一家有著5000平米智能化工業廠房、年銷售額超百萬元的新科技公司。伴隨著研究成果的持續轉換,業績蒸蒸日上。截止去年年底,企業資產總額已從創立之初的二十萬元提高到2000多萬元,總計完成銷售總額5000多萬元,造就年利稅1000多萬元。

來源于:富華日報